Un français sur deux n’a pas du tout confiance en les partis politiques. Cette fracture entre citoyens et représentants continue de se creuser ; malgré la mise en place par l’État d’instruments de démocratie participative.

Chez les français, la confiance est au plus bas

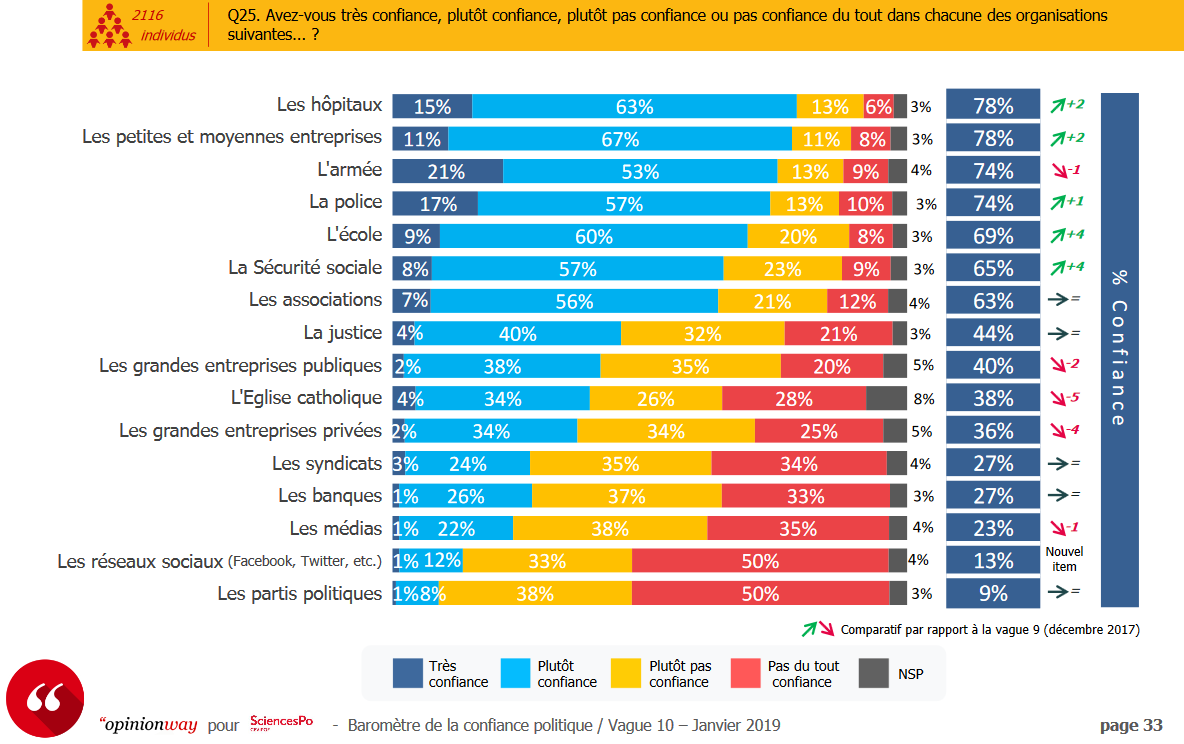

En Janvier 2019, l’Institut Opinion Way publie le baromètre de la confiance en politique. Les chiffres sont sans appel : 88% des français n’ont “plutôt pas” ou “pas du tout” confiance en les partis politiques. Cette méfiance, voire cette défiance envers les institutions se manifeste à travers le taux d’abstention : un taux record de 25% lors du second tour des élections présidentielles de 2017.

La crise démocratique constitue également l’un des moteurs de la contestation en France durant l’année 2019, marquée par les manifestations des Gilets Jaunes. Ces citoyens, se sentant exclus du processus démocratique, ne voient plus en le vote l’expression d’un réel pouvoir. Ils en appellent alors au R.I.C : Référendum d’Initiative Citoyenne.

Les Gilets Jaunes revendiquent en effet la création d’un site Internet, sur lequel les citoyens pourront faire des propositions de loi. Si une proposition recense plus de 700 000 signatures, elle se doit d’être discutée à l’Assemblée Nationale. Le référendum est pourtant reconnu dans la Constitution depuis 1958, et demeure encore aujourd’hui une modalité d’expression de la souveraineté nationale.

Le référendum, sérum ou venin de la démocratie ?

Consulter le peuple via un référendum permet à ce dernier de s’exprimer à propos d’une mesure, d’une loi, de l’adoption d’un traité… par “oui” ou par “non”. Mais le citoyen se sent-il pour autant concerné et considéré dans le processus de décision ? En France, dix référendums nationaux en tout ont été mis en place, sur une période allant de 1958 à 2005. Retour en images sur ceux qui ont marqué la Ve République.

Le dernier référendum en date a joué un rôle déterminant dans cette baise de confiance des citoyens envers la sphère politique. Malgré les prédictions des éditorialistes, des responsables politiques ou des sondages, les français avaient dit non (à 54%) à la ratification du traité qui établissait une constitution pour l’UE.

En 2007, Nicolas Sarkozy fait adopter par voie parlementaire le Traité de Lisbonne, qui est une copie (pas conforme, nous n’irons pas jusque-là) du texte contre lequel les français s’étaient opposés par voie de référendum deux ans plus tôt. Cet événement marque un véritable point de rupture entre l’élite politique et le peuple, qui se sent aussitôt dépourvu de souveraineté, et dont le pouvoir citoyen est remis en question. Tout comme le référendum, dont l’efficacité est contestée en raison des décisions politiques prises ultérieurement.

L’État tente de réduire la fracture démocratique

Pour faire face à cette méfiance des citoyens, l’État tente de mettre en place des instruments de démocratie participative afin d’intégrer le peuple dans les décisions politiques.

Il existe les dispositifs d’association des citoyens aux réflexions sur les politiques publiques : ils regroupent les conférences de citoyens, les ateliers citoyens mais aussi les consultations en ligne.

L’État met aussi en place des dispositifs visant à stimuler la création de projets et la mise en réseau : bandcamps, concours, hackatons…

Sans oublier les ateliers collaboratifs qui rentrent dans le cadre des dispositifs visant à élaborer en commun des projets ou prototypes basés sur les attentes des usagers.

Enfin, à l’échelle européenne, il existe les ICE (Initiatives Citoyennes Européennes), qui permettent de faire remonter au conseil européen des problématiques soulevées par le peuple, représenté par un comité de citoyens européens.

Cliquez ici pour vous renseigner plus en détail sur les instruments de démocratie participative.

Un instrument de démocratie participative : l’atelier citoyen.